Podemos falar em culturas de trabalho abusivas em Portugal?

- O impacto da cultura abusiva nas organizações.

Em conferências de Gestão de Talento, sobre o futuro das organizações existe uma frase que é muito querida entre todos os conferencistas. Cumprir a lei é o mínimo que as empresas têm que cumprir, mas devemos ir para além daquilo que é dito na lei.

Vejamos apenas o que o artigo 59 da Constituição da Républica Portuguesa apresenta:” Todos os trabalhadores, sem distinção de idade, sexo, raça, cidadania, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, têm direito a:

a) Retribuição do trabalho, segundo a quantidade, natureza e qualidade, observando-se o princípio de que para trabalho igual salário igual, de forma a garantir uma existência condigna;

b) Organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma a facultar a realização pessoal e a permitir a conciliação da atividade profissional com a vida familiar;

c) Prestação do trabalho em condições de higiene, segurança e saúde;

d) Repouso e aos lazeres, a um limite máximo da jornada de trabalho, ao descanso semanal e a férias periódicas pagas”

Se os leitores refletirem sobre a organização que trabalham atualmente, nas que conhece e nas que trabalhou. Quantas cumprem os critérios acima referidos?

O abuso no local de trabalho é o tema que todos sabem que existe, mas ninguém falará sobre ele. E porquê? Porque falar sobre ele não envolve apenas falar, envolve tomar medidas. Não podemos falar sobre a promoção do bem-estar quando vemos o abuso a acontecer e nada fazemos sobre isso.

Cria-se a ilusão que devemos manter quem traz negócio para a organização independentemente dos custos, que devemos criar um clima de medo nos colaboradores pois assim garante-se que o trabalho aparece feito, e bem feito. Tudo isto sem dúvida irá resultar a curto prazo, mas e a longo?

Quantos bons colaboradores não perdemos? E os que ficam? Em que condições estão? E os que vão que imagem deixam?

Bennett Tepper (2000) propôs o conceito de supervisão abusiva, definindo-a como as perceções dos colaboradores relativamente à apresentação continuada de comportamentos verbais e não-verbais hostis por parte dos respetivos supervisores, excluindo o contacto físico. Esta definição refere-se à relação supervisor-subordinado, podendo limitar-se a situações de abuso por parte de um número muito reduzido de supervisores dentro de uma organização.

Nestas situações específicas, sugere-se que as organizações criem meios à disposição dos colaboradores, para que estes sintam abertura suficiente para denunciar eventuais comportamentos abusivos dos supervisores, visando a adequada intervenção nos casos comprovados. Estas estratégias visam auxiliar na redução das consequências negativas da supervisão abusiva, no entanto, todo este fenómeno assume um impacto muito maior se o abuso não estiver “somente” (colocamos as aspas porque não queremos minimizar a gravidade da situação) na relação supervisor-subordinado, mas se o abuso caracterizar as relações existentes em toda a organização e, simultaneamente, for legitimado e normalizado por todos os elementos da organização, incluindo a gestão de topo. Nestes casos, julgamos que é possível afirmar que estamos perante uma cultura organizacional abusiva.

Em Portugal, mais do que existir abuso no local de trabalho, existem culturas abusivas.

Culturas onde o abuso é a normalidade e quem não aceita, ou desiste desta relação é visto como mais fraco, como alguém sem estofo, ou sem força para lidar com a situação.

As culturas abusivas são criadas de diversas formas. Temos aquelas que assentam na agressão e na violência. Onde insultos, berros e objetos a voar fazem parte do dia-dia-dia de trabalho. Temos abusos mais subtis, onde tudo o que é dito é feito nas entrelinhas e os recados são feitos através do exemplo, com uma palmadinha nas costas, mas seguida de uma não atribuição de tarefas no dia a seguir. Temos o abuso sexual, onde maioritariamente as mulheres são alvo de toques, olhares, piadas e comentários.

Nestas culturas o que é transversal é a incongruência entre o que é dito e feito pela liderança de topo, uma hierarquia rígida, onde a diferença de tratamento e de respeito depende do lugar que se ocupa dentro da empresa. Uma cultura onde a quem paga a conta é sempre a vítima, e assim se cria uma cultura onde ninguém diz nada, mas todos sabem que não podem falar.

Enquanto a gestão não compreender que já foi o tempo em que a sua missão era apenas a de salvaguardar os interesses dos acionistas, e que hoje as organizações são também responsáveis pela sociedade onde se inserem, continuaremos a ter organizações que em muitos casos não procuram o abuso, mas que são responsáveis pela sua manutenção.

Para tentar explorar este conceito e perceber até que ponto fará sentido falar em cultura organizacional abusiva em Portugal, realizámos um conjunto de entrevistas a colaboradores de várias organizações, provenientes de diferentes setores. Os resultados são perentórios: existem várias organizações em Portugal em que o tratamento abusivo dos seus colaboradores é uma prática recorrente e legitimada por todos os elementos da organização, ou seja, “da base ao topo”. Curioso é constatar que muitos dos líderes de topo destas organizações demonstram uma preocupação muito clara (e excessiva) em transmitir uma imagem positiva para o exterior da organização, realçando as suas qualidades e virtudes enquanto líderes, supostamente inspiradoras para os seus seguidores. Imagem que corresponde ao oposto do que se passa efetivamente na organização, em que são os interesses pessoais dos líderes (e não o interesse da organização como um todo) que estão na base das decisões tomadas.

Os resultados sugerem que nestas organizações os diferentes elementos assumem na sua grande maioria dois papéis: de vítima ou de agressor, sendo que, tal como expetável, é comum que o papel de agressor seja assumido pelos elementos com maior poder/estatuto. Os colaboradores que não se inserem em nenhuma destas categorias são, segundo a descrição que obtivemos dos nossos entrevistados, pessoas mais assertivas, que se encontram em posições menos vulneráveis, de menor fragilidade. Como se fosse expetável ou constituísse um fator protetor para os colaboradores que estes estivessem sempre na defensiva, para evitar que fossem “atacados” de alguma forma. Outro aspeto que caracteriza os colaboradores destas culturas organizacionais é ser alvo ou espetador de humilhações públicas ou comentários negativos em relação aos colegas e não se verificar qualquer reação ou intervenção de quem assiste a estes comportamentos, tornando-os normais e legítimos dentro destas organizações. Esta aparente passividade e indiferença face a estas situações deve-se a receio de retaliação, receio de piorar estes comportamentos (indiciando que se sentem responsáveis e, por isso, merecedores deste abuso) ou receio de se tornar a próxima vítima. Aliás, podemos afirmar que nas entrevistas foi muito clara a ideia que nestas organizações está presente, de forma muito explícita, a “cultura do medo”.

Estas culturas organizacionais também tendem a afetar irremediavelmente as relações entre colegas.

Torna-se bastante complicado o trabalho em equipa e a cooperação, em que as relações existentes são pautadas pela desconfiança, pela criação de intrigas, pela desvalorização dos colegas junto dos superiores hierárquicos, numa tentativa de “salvar a própria pele” e de tentar reforçar uma imagem positiva junto das respetivas chefias, mesmo que isto implique denegrir as imagens dos colegas. O mais grave é que este tipo de comportamento destrutivo em relação aos colegas é valorizado e incentivado pelas chefias, contribuindo para a criação de um ambiente tóxico, que é transversal a toda a organização.

Relativamente às consequências destas culturas organizacionais, os respondentes dividem, de forma muito clara, aquelas que são as consequências negativas para a organização e para os próprios. Entre as consequências para a organização, foram apontadas de forma consistente as elevadas intenções de turnover (o que obriga a um constante reajustamento/integração de novos colaboradores, não permitindo a estabilização e maturidade das equipas), absentismo, presentismo, diminuição do desempenho, morosidade na solução de problemas (por não existir verdadeiro trabalho de equipa ou colaboração multidisciplinar), perda de eficiência, imagem negativa da organização para o exterior (e também para os colaboradores recém-contratados e para os clientes), aumento do número de erros efetuados pelos colaboradores. Como facilmente se poderá depreender, todas estas consequências podem comprometer a médio, longo prazo a sobrevivência da organização.

No que concerne à consequências para os próprios colaboradores, estas, muitas vezes extravasam o âmbito profissional, afetando negativamente o comportamento dos colaboradores em outras áreas de vida ou em outras experiências profissionais, nomeadamente: desmotivação, insatisfação, falta de envolvimento, colocar em causa as próprias capacidades, episódios de depressão, burnout ou ansiedade, falta de identificação e confiança na organização, falta de energia para outras atividades, reduzida autoconfiança (que perdura mesmo depois da saída da organização), dificuldades de conciliação da vida pessoal e profissional, reprodução dos comportamentos abusivos ou isolamento de familiares e amigos.

Está na altura das organizações olharem para estes temas e de os colocarem na sua agenda. Quando deixamos a responsabilidade na vítima, legitimamos o abuso de poder e uma sociedade cada vez menos igualitária onde os valores humanos passam a ser esquecidos, ou pior ainda, fingidos.

Trabalhar do lado da vítima é de facto fundamental, mas que nunca se atribua a esta a responsabilidade que só à liderança diz respeito. A liderança não se trata de uma questão de ego, mas sim da capacidade em servir. Não se trata de garantir que ganho sempre, mas trata-se de procurar o melhor para aqueles que todos os dias trabalham comigo.

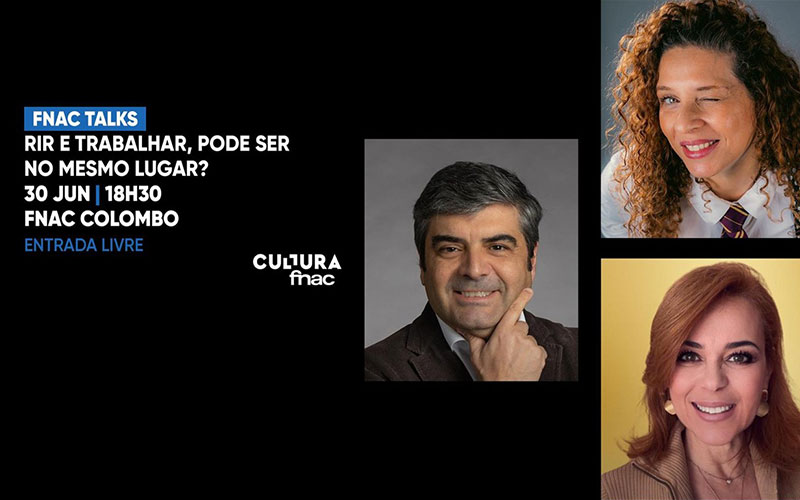

Convite de Lara Pico, Parceira de Conteúdo da comunicaRH.